桜の見頃真っ盛りとなった4月5日土曜日。

行徳鳥獣保護区では桜の花の観察会が開催されました。

普段は入れない保護区内で、ここにしかない桜のお花見ができるのは年に一度のこの機会だけ。

長い年月を経て埋立地から自然の宝庫に進化した光景をとくと体感してきました。

■遊歩道沿いの桜を観察

朝10時に行徳野鳥観察舎あいねすと前を出発した観察会参加者御一行。

まずは遊歩道の桜についてのお話をうかがいました。

遊歩道沿いの桜は河津桜やソメイヨシノが知られていますが、オオシマザクラやヤマザクラといった野生種の桜も数多く咲いています。

オオシマザクラは白い花と鮮やかな緑色の葉が同時に開きます。

また花びらの形の違いや雄しべが花びらのように成長するものもあるなどバリエーションが多く、挿し木でも育つ成長の早い品種です。

桜餅を包む葉もオオシマザクラから。

良い香りのする桜です。

ヤマザクラは古来から日本国内で自生していた桜。

江戸時代にソメイヨシノが現れるまで、日本の桜といえばこのヤマザクラでした。

平安絵巻などいにしえのやまと絵に描かれた桜もヤマザクラ。

白い花の開花と同時に赤茶色の葉が出てきます。

三春滝桜の子孫とされる、エドヒガン系統のしだれ桜。

剪定されもはやしだれ桜とは言い難い姿ですが、小枝が伸びてしだれ始めてきています。

■保護区の桜は個性の宝庫

保護区内へ入ると導流堤のたもとに早速1本の桜を発見。

この桜は鳥が落とした種から育ち、コンクリートに阻まれながら根を横に伸ばして大きくなりました。

まさに野生のど根性桜。

保護区内の桜は鳥たちが運んできた種から自生したもの。

桜は異なる遺伝子をもつ花粉としか受粉できず(他家受粉)、ソメイヨシノは全て同じ遺伝子をもつクローン品種のため、接ぎ木や挿し木でしか増やすことができません。

そのため保護区内では野生種から派生した交雑種の桜となります。

(以下保護区内の桜は「~系」と表記)

遊歩道のソメイヨシノは全て植樹されたものなのですね。

ヤマザクラはオオシマザクラよりも上に伸びるといわれています。

保護区の桜は交雑種とはいえ、それぞれの系統の特徴が強く出ています。

400本近くある桜は似ているようでそれぞれ異なる個性を持っています。

花びらや葉の形など違いをみつけることができるかも。

鳥たちが運んだ桜の種が発芽し若葉を出しています。

オオシマザクラやソメイヨシノなどは成長が早く、オオシマザクラ系と思われしこの若木は発芽から2〜3年ぐらい。

おしべが花弁化したオオシマザクラ系の桜。

八重桜のように重なりあう花びらの様子は、桜がバラ科だと改めて認識するきっかけになりました。

保護区内で最初に確認されたといわれるオオシマザクラ系の桜。

ということは約半世紀も前に落とされた種が成長したのでしょうか。

アケビのつるが桜に絡み、共生しているかのようにそれぞれ花開いています。

東日本大震災で地割れした場所で育った桜。

2015年の観察会から10年、開花はゆっくりですが順調に育っていました。

潮位が上がると根本が海水に浸かってしまう悪条件にもめげないど根性桜です。

水辺に生きる桜の大木。

幹がしっかりしている様子からおそらく50年ものではないかとのこと。

保護区が造成された頃に運ばれた種が、ここまで成長したと思うと感無量ですね。

水辺の桜に多数のムクドリが集まっています。

夜になると行徳駅前に集合するムクドリの大群も、昼間は各々散らばって公園などで餌を探しています。

ヤマザクラ系のものすごい大木がありました。

上のほうはまだ咲いてないですね。

満開まで2週間ぐらいかかるそうです。

こちらのヤマザクラ系大木は開花が進んでいますね。

ここが狸の多く生息するエリアと聞いた瞬間、なんと実際に狸が現れたというサプライズ。

運よく目撃できた方も多かったようですが、残念私は見逃してしまいました。

植物の種は鳥だけでなく狸やハクビシンも運んできます。

桜の木があるのどかな田園風景。

行徳の地にいることを忘れてしまいそうです。

保護区入口に近い最も樹木が茂っているエリア。

黒松とともに桜も上へ上へと枝を伸ばしていますが、もう寿命が近いのではと推測されています。

森の中にシュロの木があるのにも驚きました。

これも鳥が運んだ実が成長したもので、ノラ(野良)ジュロと呼ばれているそうです。

生い茂る笹を追い越して枝を伸ばしたオオシマザクラ系の桜。

ほっそりとした樹形ながらもたくさん花を咲かせていました。

■保護区の多様な自然に親しむ

桜の他にも保護区は見どころたくさん。

桜の時期ならではの自然を感じてみましょう。

保護区内でしばしば見かけたアケビの花。

近づくとほんのりとチョコレートのような甘い香りがします。

雄花よりも雌花のほうが一回り大きいです。

同じくアケビの仲間のミツバアケビ。

アケビよりも濃い色の花を咲かせますが、匂いはあまりしません。

葉が3つに分かれているのも特徴。

果物として市販されているアケビはミツバアケビの実になります。

保護区で見かける樹木はアケビの他にトベラやクワ・グミなどが主流。

鳥が好む油分の多い実の種が排泄され成長するため、必然的にそれらの割合が多く占めるようになるのです。

保護区内の至るところで見かけエノキ。

新芽の周りには薄緑色の小さいつぼみを無数につけています。

鳥や虫の花粉媒介を必要としない風媒花のため花は小さく目立ちませんが、鳥に好まれる実をつけます。

ところどころで見かけたカニ穴。

もう少しするとたくさんのカニが現れる頃かな。

大量のスギナとヒメオドリコソウに埋め尽くされた草原。

生命力が強く深い根を張り駆除しにくいことから農家にとっては悩みの種のスギナですが、ここ保護区では手つかずのまま繁殖し、壮観な景色を作り出しています。

この場所からつくしはどれだけ生まれるのでしょうか。

スギナ草原とは別の場所でみつけたつくし。

春の訪れを感じて嬉しくなりますね。

タンポポに似ている黄色い花はオオジシバリ。

茎が地を這い節々から根を下ろして広げることから、漢字では大地縛りと書きます。

可愛い花から連想できない名前ですよね。

在来種のタンポポを見つけました。

野生のため断言できないとのことですが、花の付け根の総苞外片が反りかえっていないことからニホンタンポポ(カントウタンポポ)に近いのではと。

減少の一途をたどっているだけに、ここ保護区内でも希少な存在です。

2時間じっくり保護区内を歩いた観察会もこれにて終了。

干潟にも潮位の変化がみられます。

■緑の国にも足を伸ばして

観察会で緑の国の桜についての話もあったので、終了後久しぶりに緑の国にも立ち寄ることにしました。

造成されてから半世紀の時が経ち、保護区をとりまく環境も徐々に変化しています。

新しく芽生えた命もあれば、寿命を迎えようとするものもあり。

水辺で大きく成長した桜の木も枯死が進んでいました。

光を求め水辺に向かって伸びる桜の枝。

白い花を咲かせてはいますが、今年は枯死した桜の影響もあり、緑の国の外側から見える桜のボリュームが減ったように感じます。

とはいえ新たな桜も誕生し、けなげに花を咲かせています。

この若木が大木になるのは何年後でしょうか。

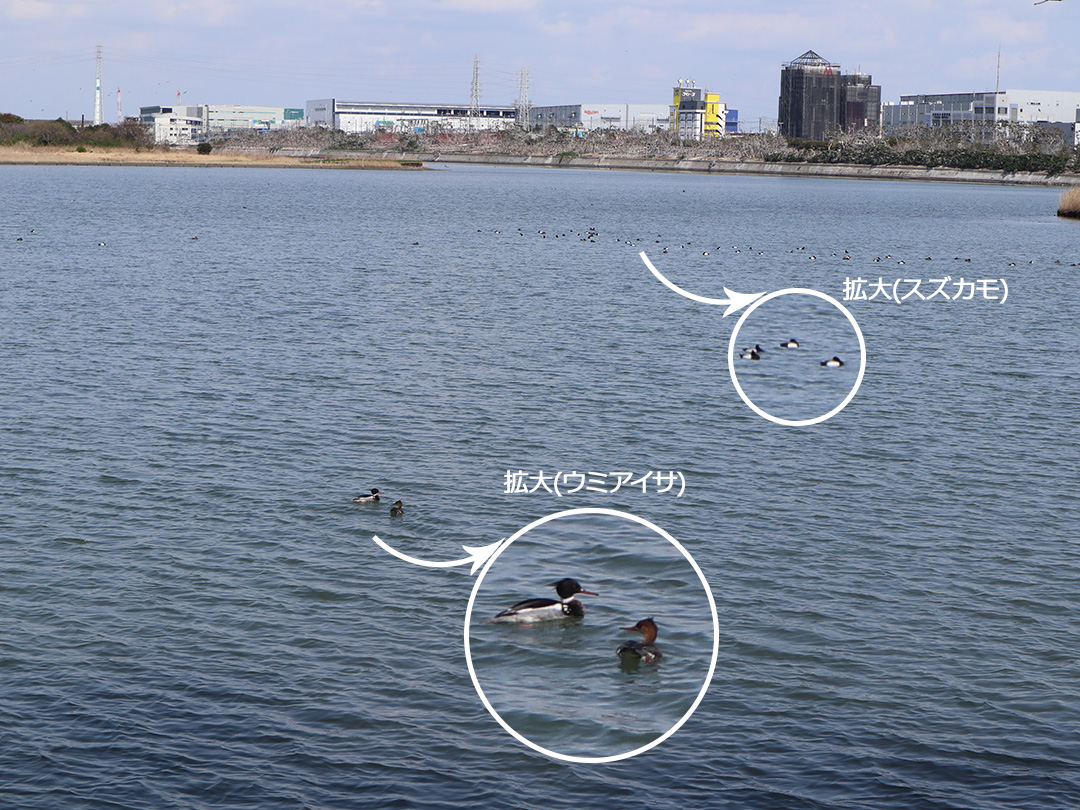

緑の国の水辺はあいねすと側からは見えにくい水鳥が観察できる穴場。

手前のつがいはウミアイサ、奥にいる水鳥の大群はスズカモです。

その先国道357号線沿いの緑地の木々がカワウの糞により白くなっていて、遠目にもわかるほどです。

それにしても緑の国の名称通り、かつて海だったとは思えない景色ですね。

うっそうと茂る森の中では、光合成に必要な日光を獲得するため樹木は上へと枝を伸ばします。

薄暗い地上に沿って這うように伸びた太い枝から、無数の細い枝が上に伸びている様子に圧倒されるばかり。

見上げると松葉が上部に集中しているのに気づきました。

長い年月をかけて松の木が上へ上へと伸びていったことがわかります。

保護区の森で桜の花が高所で咲いていたのを思い出しました。

緑の国の歩道を外れて、脇の舗装道から引き返すことにしました。

光を求めて桜が舗装道のほうへと斜め上に伸びて花を咲かせています。

緑の国の中からは桜が咲いていることに案外気づきにくいものですが、隣接する塩浜学園からはよく見えるのではと思われます。

■保護区の観察会で四季を感じて

10年ぶりに参加した桜の花の観察会。

満開直前の絶妙なタイミングで保護区の桜を見ることができたのは幸運でした。

似たような姿かたちをしていても、花びらの形や葉の細かいギザギザなどが少しずつ異なっていることに気づくとひそかに嬉しくなりますね。

遅咲きを除けば今年の桜も終盤ですが、これからはトビハゼやカニが干潟に現れるシーズンがやってきます。

観察会に参加して保護区の四季を感じてみてください。

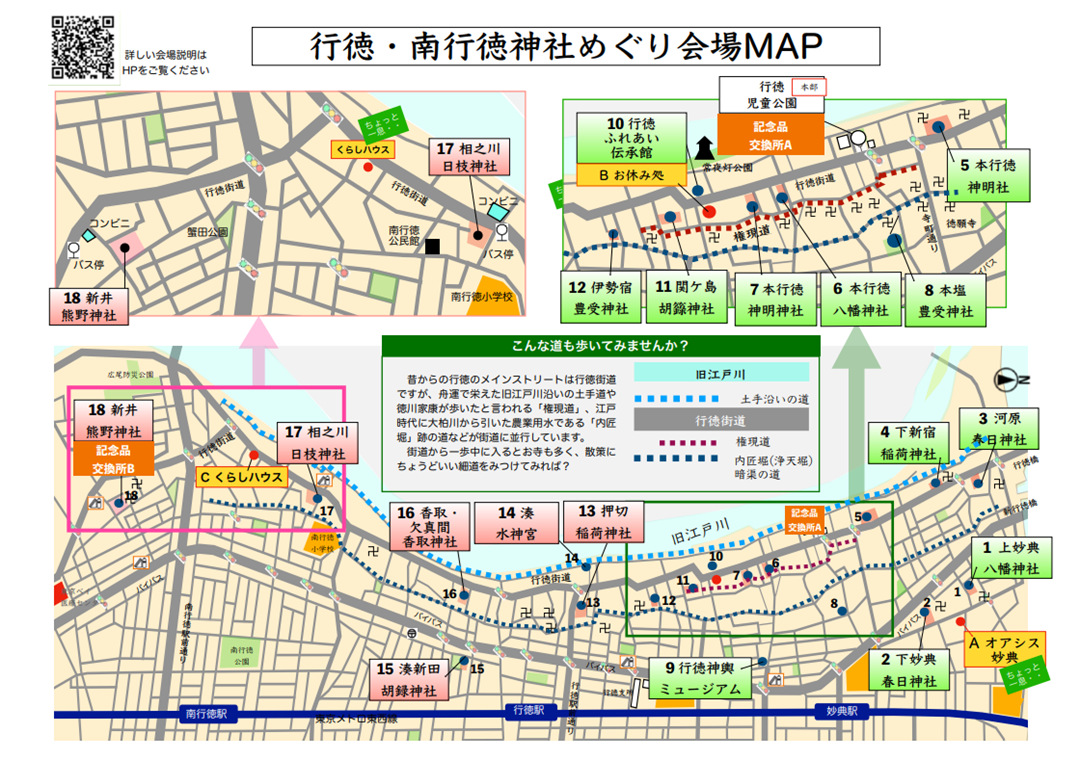

行徳野鳥観察舎あいねすと

千葉県市川市福栄4-22-11

TEL:047-702-8045

9:00-17:00

月曜休(月曜日が祝日の場合は翌平日休)

野鳥病院・自然観察会についてはこちら→NPO行徳自然ほごくらぶ(旧:認定NPO法人行徳野鳥観察舎友の会)

![]() 行徳野鳥観察舎の地図

行徳野鳥観察舎の地図

▼ほごくLOVEふぇすレポートはこちら : 2024年 2023年 2022年

▼桜の花の観察会レポートはこちら : 2025年 2015年 2012年

▼旧行徳野鳥観察舎時代のやちょかん祭り(しんはま収穫祭)レポートはこちら : 2019年やちょかん祭り(行徳野鳥観察舎跡地) 2018年やちょかん祭り(観察舎解体前最後の開催) 2017年は雨天中止 2016年やちょかん祭り 2015年やちょかん祭り 2014年やちょかん祭り 2011年しんはま収穫祭 2010年しんはま収穫祭

▼観察会レポートはこちら : 2013年4月 2006年6月

▼旧行徳野鳥観察舎休館前最後の日レポートはこちら

▼旧行徳野鳥観察舎解体直前やちょかん祭りレポートはこちら

▼新しい行徳野鳥観察舎「あいねすと」オープン初日レポートはこちら