「行徳千軒寺百軒」といわれるように寺社が多くて神輿造りが盛んな行徳のまち。

しかしながら点在する古い家屋をじっくり観察したことがない方がほとんどではないでしょうか。

このたび参加した行徳まちづくり協議会主催の行徳町屋めぐり②では、行徳に残る古い家屋の意匠や街並みの歴史について多々学ぶことができました。

地元で生活していても知らなかったことがたくさん。

つたない文章ですが皆さんにもシェアしたいと思いレポします。

■行徳の街並みについての座学

連休最終日の2月24日。

行徳まちづくり協議会メンバーの行ログ @gyo_log さんアテンドのもと、行徳町屋めぐり②が開催されました。

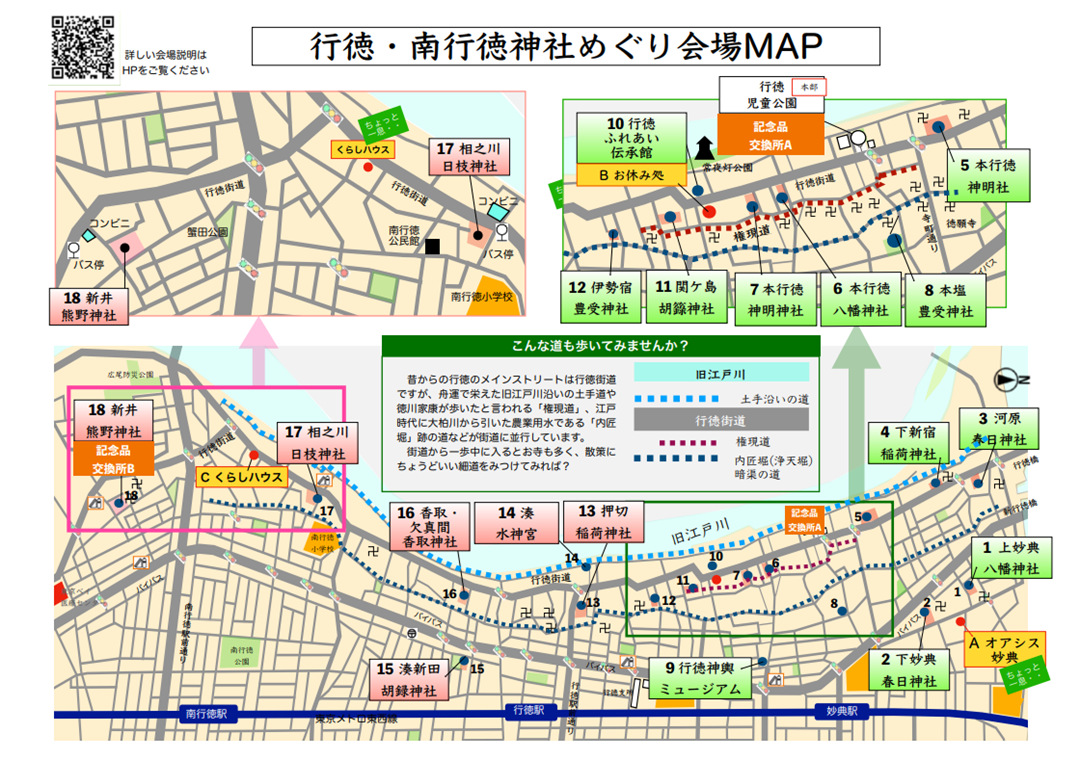

市川市行徳ふれあい伝承館の休憩所へ集合し、最初に行ログさんによる行徳の街並みについてのレクチャー。

行徳街道沿いやオアシス妙典付近を中心に昔ながらの木造家屋が点在する行徳地区。

意外に思われるかもしれませんが、東京30分圏内としては異例といっていいほど街並みが残っているそうです。

江戸時代には製塩業で繁栄していた行徳も、明治期以降の総武線開通や江戸川放水路開削により陸の孤島化が進んだことで、古い家屋の残存にとっては功を奏したのです。

また東西線開通後の宅地開発も新たに区画整理された土地が主となり、旧江戸川沿いの行徳街道側では江戸時代の道路形態がほぼそのまま残される形となりました。

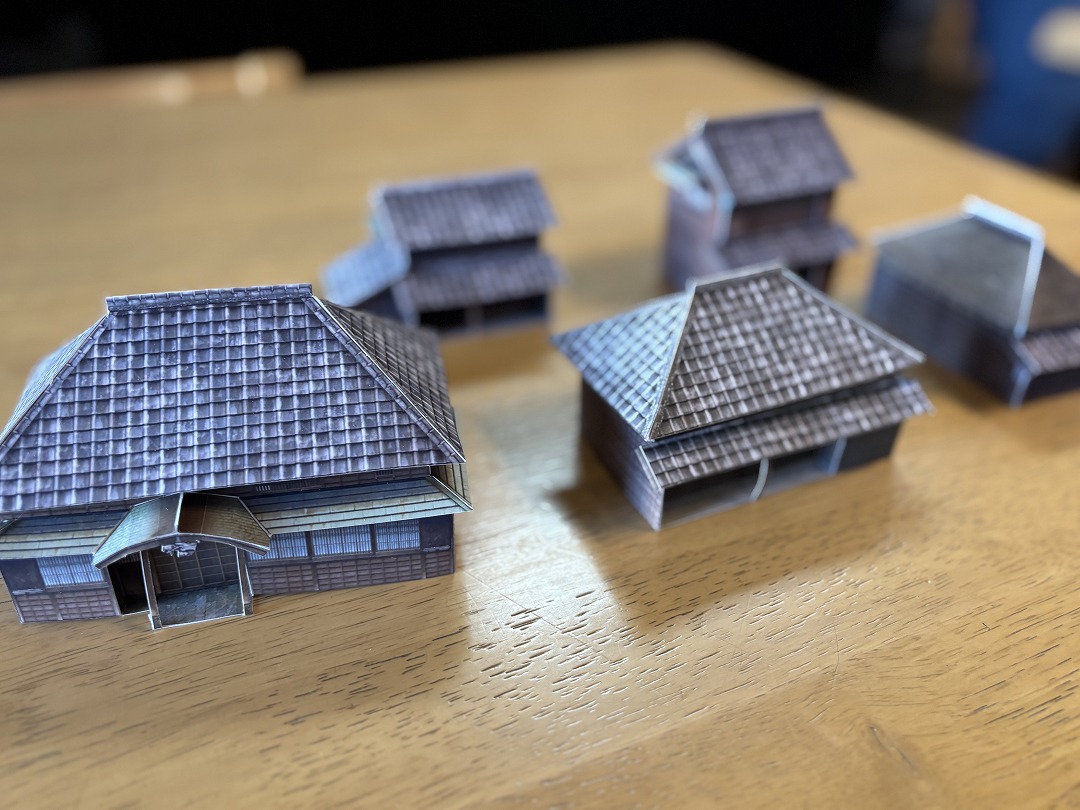

行徳の町屋は主に関東の在郷町でよく見られる形状ながらも、江戸時代の図画にさまざまな建築形態の町屋が記されているように、多様な建築形態が混在していたことがわかります。

また「寄棟・妻入り型」という千葉県特有の建築様式もかつては多く存在していました。

市川市行徳ふれあい伝承館の休憩所にあるペパクラ模型からも一目瞭然。

それにしても行ログさん作成ペパクラのクオリティの高さったら。

建物の特徴がわかりやすく精巧に再現されて、建築の多様性を感じ取ることができますね。

■実際に歩いて行徳の街並みを学ぼう

教わった知識をもとに早速行徳街歩き。

市川市行徳ふれあい伝承館(旧浅子神輿店)近くの行徳街道は直角に折れ曲がっている箇所があります。

枡形ともいうこのクランクは、江戸時代の道路形態の名残。

製塩業に加え河港・街道集落・寺社の町と複合的に発達した行徳ならではといえます。

クランクから見渡せる場所に建つ藤井畳店。

寄棟と妻入型町屋が高層化した独特の形態とのこと。

切妻の端に配置された丸瓦には、屋号の「〇十」が施されています(鬼瓦にも屋号あり)。

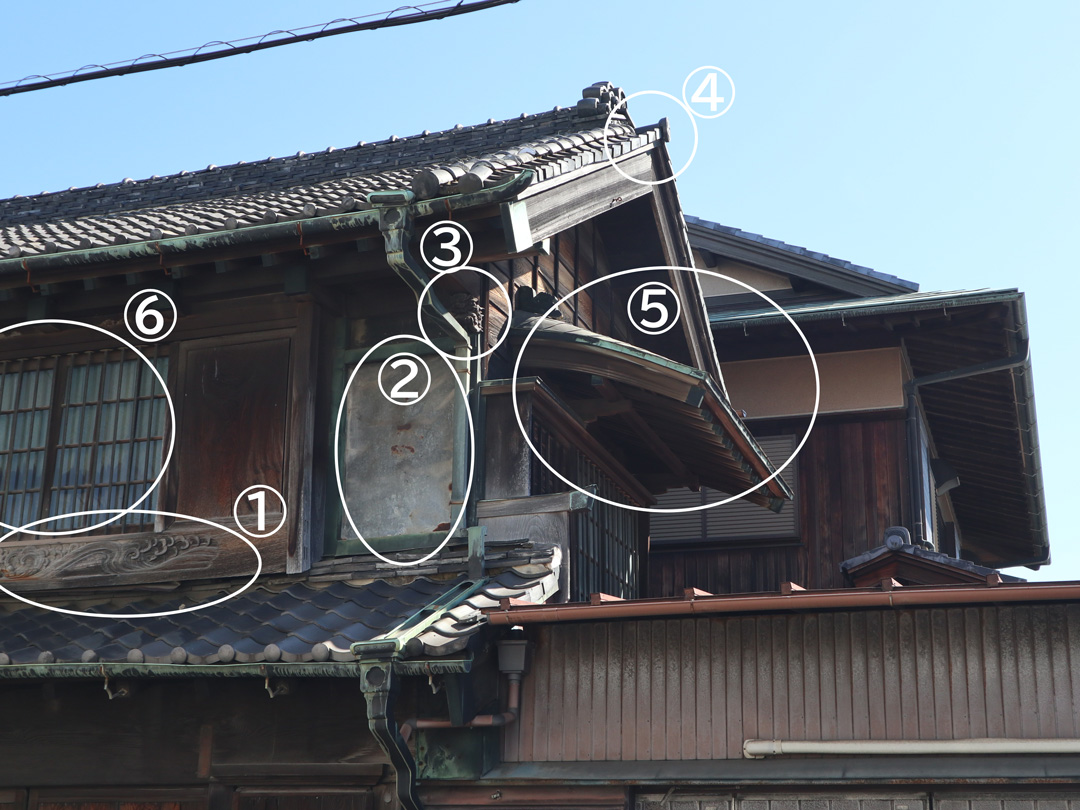

平成初めに廃業した旧後藤神輿店。

現存する建物を見ると、かつて後藤直光が重厚で精密な彫刻を得意としていたことを伺い知ることができます。

2F左側の張り出しを支えるかのように波の彫刻が添えられているといったさりげない装飾も。

また旧浅子神輿店と同様、広がった間口がショーウィンドーの役割を担っていたと思われます。

こちらは2Fの一部を切り出して撮影した写真。

随所に唯一無二の工夫が施され、後藤直光の代名詞ともいえる彫刻がふんだんに取り入れられているのがわかります。

①窓下に波の彫刻

②戸袋脇に施されていた桃太郎の彫刻は東日本大震災により崩落。現在はオアシス妙典に保管されています。

③雨どいの奥にひっそりとたたずむ獅子の彫刻

④鬼瓦の下(巴瓦というのでしょうか)には「茂」の文字。後藤直光の系譜に出てくる後藤茂助(出典:わっしょい!行徳さん)との関連?

⑤ゆるやかなアールを描く出窓上の庇

⑥行徳の町屋に多い窓の鉄格子(防犯上の理由らしい)

市川市行徳ふれあい伝承館(旧浅子神輿店)の瓦にも屋号「浅」が刻まれています。

雨どいの紋は家紋でしょうか。

後藤神輿店の庇とは対照的に、①ゆるやかに反っている浅子神輿店の庇。

庇裏には②垂木を2本並べて配置した吹き寄せ。

③庇の破風板や支えに波模様、さらには④獅子までいます。

目立たないところにこだわりを発揮しているとは驚かされますね。

国登録有形文化財に指定されている加藤家住宅主屋。

明治後期に建てられた主屋は、座敷棟が直接街道に面した寄棟造桟瓦葺の木造平屋建。

玄関にはカーブを描いた庇が施され、銘木や模様ガラス戸を使用した近代和風住宅です。

塩問屋としての繁栄を物語るような凝った造りの建物。

軒裏の細工など、随所にみられる細かなこだわりを詳しく説明いただきました。

少し前まで玄関の庇に立派な鶴亀の彫刻が施されていたのですが(2023年のストリートビューで確認できます)、破損したようで現存せず残念。

(行ログさん案内中の手が写り込んでいます)

同じく明治後期に築かれた煉瓦塀も国登録有形文化財に指定されています。

フランス積みの煉瓦塀は道路側と境界側中央の高さを少し低くしているのが特徴。

第1回の行徳町屋めぐりの見学先だった田中愛子邸。

行徳の塩場師(しょばし)かつ初代町長だった田中氏により建築された建物は、戸長役場としても使われていました。

正面の格子戸をはじめ潜り戸や上げ戸・土間などの伝統的な商家の造りが残されている明治初期の家屋です。

イベント時にはギャラリーとして開放されることもあります。

築100年という現役の酒屋さん澤木酒店。

商家らしく間口いっぱいに開口部が設けられた平入2階型の建物です。

瓦には「𠆢カ」の屋号が記されています。

キッコーマンのホーロー看板がいい味出してる株式会社澤木勘七の倉庫。

鬼瓦には「澤木」の名が刻まれています。

町屋の建物が次々と失われつつある中、古民家再生にむけてリフォーム工事が行われている建物もあります。

住民の意識だけでなく、古民家再生に取り組む工務店が地元にあることも大きいのではと考えられます。

江戸時代末期か明治15年頃に建てられたといわれる邸宅。

下駄屋や倉庫などの変遷を経た町屋は、他の都道府県ではあまり見られない千葉県特有の「寄棟・妻入り型」形式。

奥行きが広く商家のたたずまいが残されています。

行ログさんいわく瓦は明治期に地元で焼かれたものではないかとのこと。

内部の様子は以前の街回遊展レポをご参照ください。

旧平川医院は大正5(1916)年に建てられた洋館。

外壁が石張りとなった木造建築です。

鬼瓦を施した庇や彫刻など、和洋折衷の風情がたいへん良きです。

行徳街道から少し入った場所に現存する石蔵。

最近も取り壊されるなど数を減らしている蔵ですが、こうやってまだ残っているものも。

このすぐ近くにも石蔵を見つけることができました。

■笹屋うどん跡見学

街歩きのクライマックス、笹屋うどん跡の見学。

明治初めまでうどん屋として営業した後、現在は住居として使用されています。

今回の街歩きのため特別に旧「ミセ」部分を見学させていただきました。

現役の一般住宅により内部写真撮影は自粛、文章でお伝えします。

笹屋うどん跡は江戸時代末期(安政元(1854)年)築とされる寄棟一階型・平入りの建物。

入ってすぐに幅広の土間、その奥に横並びで部屋が配置され、そのまた奥には縁側を見渡すことができました。

土間のたたきの土台は御影石が使用されたたきには厚い一枚板。

大径材をふんだんに使用した豪快な造りです。

間口が5間(約9.1m)ほどあるのとは対照的に奥行きが狭い印象でした。

また屋根の鬼瓦影盛りにはなんと苗字が刻まれています。

ここには影盛りの写真掲載しませんが、街歩きすれば見つけられるかと。

街道に面した庇はもっと長かったそうですが、道路拡張により丸太梁のあたりまで切断されました。

どうりで途中でぶった切ったような形状なのですね。

そのぶん1本ものの大径材を用いた丸太梁が目立っています。

快く見学を受け入れていただき大変ありがたく思います。

帰り際ご主人の趣味という折り紙細工の小箱をいただきました。

なんて精巧な仕上がり。ありがとうございます!

■行徳の町屋は個性豊かで奥深い

行徳町屋めぐりは予想をはるかに超えた濃厚な内容でした。

行徳出身ではない自分にとって、ブログ取材などで行徳街道沿いを歩くことはあっても全然知らないことばかり。

目から鱗な情報だらけでとても有意義なものになりました。

古民家や町屋とひとまとめにして認識していましたが、それぞれの建物の多様性に気づくことができたのはよかったです。

個人的に屋根瓦の意匠がとくに興味深く、そのため偏ったレポ内容になってしまったかと思います。

またの機会があれば参加したい!皆さんもぜひ。