地元の海や水産業がもっと身近に感じられるイベントいちかわ三番瀬まつり。

3年目の今年はついに念願叶って漁場クルーズに乗船できました。

三番瀬の海をより強く感じながらレポいたします。

■三番瀬の海の恵みと産業と自然を感じる一日

爽やかな秋晴れとなった10月5日の日曜日。

大漁旗が風にたなびく市川漁港です。

見比べて楽しい個性豊かな大漁旗。

恵比寿様と大黒天の縁起良さげな絵柄がいいですね。

三番瀬産のホンビノス貝は今回も絶賛発売中!

購入時に料理写真見たら真似したくなり、帰宅後ホンビノス貝のパスタ作りました。

三番瀬の恵み行徳海苔も販売していました。

海苔漉きなど行徳の水産業が実感できる体験コーナーが充実。

漉いた海苔は天日干しでパリパリに仕上げます。

行徳や原木の海苔生産は、大正時代の高潮で塩田がほぼ壊滅したことにより、製塩業から海苔養殖への転換が増えたことで発展しました。

今年のいちかわ三番瀬まつりは塩作り体験が登場!

行徳の塩の製法入浜式笊取法(ざるとりほう)を簡略化し再現しました。

①海水を含んだ砂に塩水を回しかけ、かき混ぜます。

ブルーシートは塩田のイメージで。

②すくった砂をザルに入れ、その上から海水をかけて濾します。

このとき海水はコーヒー淹れるときのようにゆっくり回し入れるのがコツ。

③濾して濃縮された塩水をフライパンで加熱し、泡立ったら火をつけたまま5分間ほどシャモジでかき混ぜます。

当時の製法では土釜に入れて煮詰める「塩焼」という作業を行っていました。

現在の塩焼という地名の由来はここから。

④フライパンの水分が完全に飛んだらシャモジでこそげ取ります。

こそげ取った塩は結晶化せず白い粉状。

これは短時間で水分を急激に飛ばすため。

にがりも残っているのか市販の食塩とは味は違うものの、舐めてみるとしっかり塩っぱかったです。

自由研究にもおすすめな体験ですが、ご家庭で体験する際は安全に気をつけて。

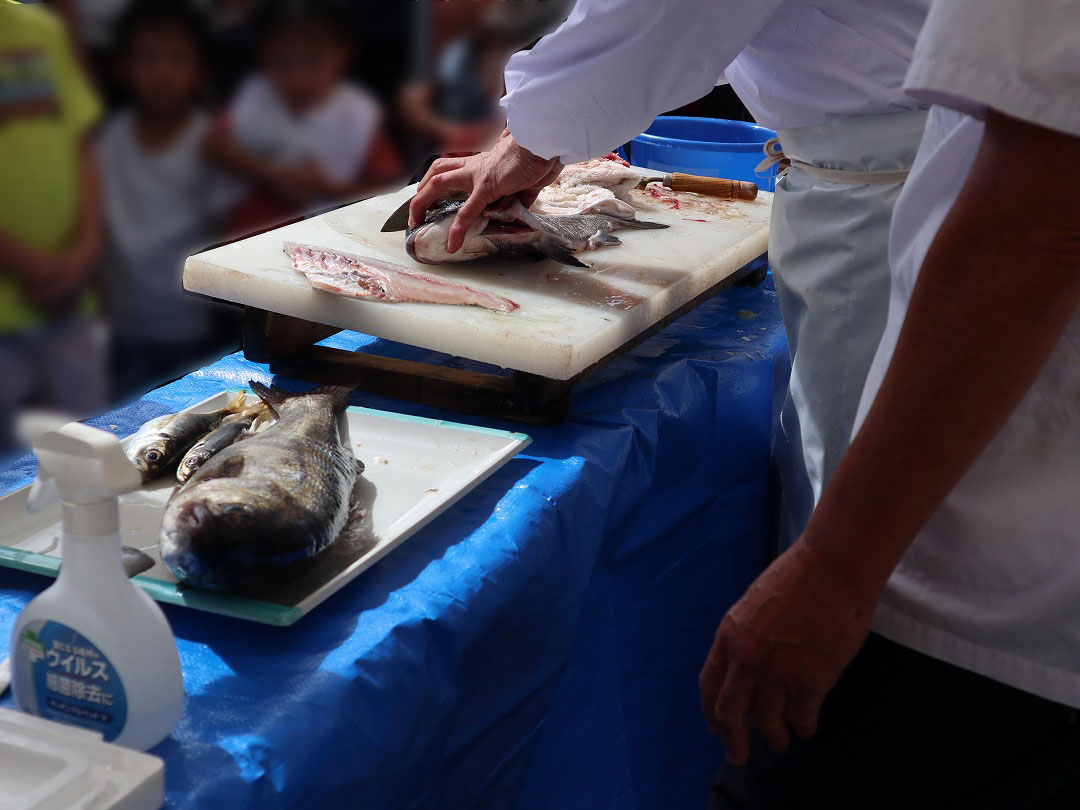

魚介の水揚げ実演が始まりました。

クロダイやスズキなど、獲れたての魚がぎっしり詰まった容器がベルトコンベアに載せられ、続々と船からつみ下ろされていきます。

水揚げされた魚は小分けされ、詰め合わせとして直売されました(要事前申込)。

地元で獲れた魚の捌き方実演。

クロダイの内臓を取り除き3枚におろします。

鱗は大きなスプーンでこそげ取るのがおすすめとのこと。

なんでも食べる雑食性のクロダイはエサや環境によって臭みが出ることもありますが、基本的には脂ののった美味しい魚。

お刺身や焼き魚など料理法も幅広いです。

続いてスズキを捌いていきます。

腹を開けてみたら、なんと飲み込んだ小魚がそのまま残っていました。

これには目の前でずっと見ていたお子さんたちもびっくり。

スズキも三番瀬でよく獲れる魚。

旬は過ぎてしまいましたが、まだまだ美味しくいただけます。

市川産水産物を使用した料理の試食。

ふわふわなクロダイのつみれをほおばり、出汁のよくきいたスープは熱々。

美味しい魚ではありますが、養殖中の海苔を食べてしまうから厄介者扱いなのですよね。

行徳海苔のためにも積極的に食べたい魚です。

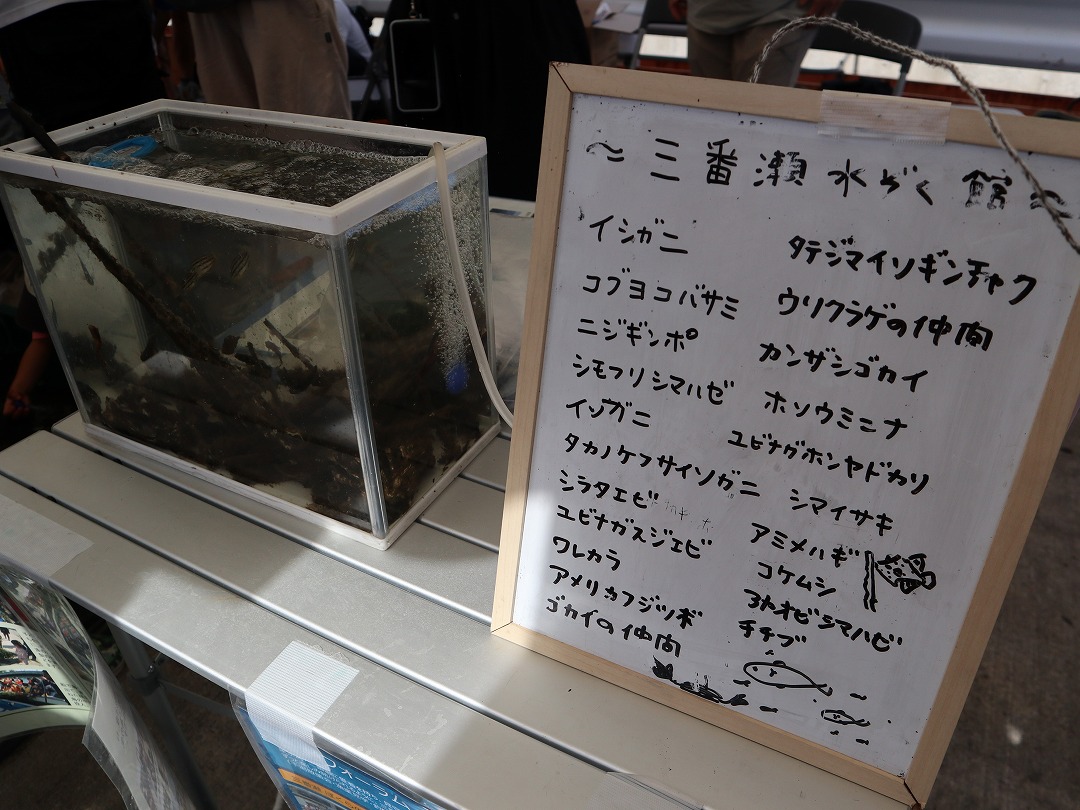

三番瀬の生き物や環境についての展示コーナー。

朝水揚げしたばかりのボサ(木の枝や竹を束ねて作る仕掛け)に着いていた生き物に触れるとあって、お子さんたちが目を輝かせて水槽の周りを囲んでいました。

水槽の中にいるのは幼魚やレアな魚など。

シマイサキの幼魚やアミメハギをはじめ、可愛らしい小魚が泳いでいました。

危険だ怖そうだと思いつつもつい近づいてみたくなるサメとアカエイの展示。

アカエイの細長い尾には毒針があり、刺されたら大変危険です。

ぜったいさわるなとひらがなの注意書きが添えられていました。

とはいえ美味しい食材としての一面も。

酒の肴の定番エイヒレや、海のレバーともいわれる肝など幅広く食べられています。

対してホシザメと思われしき小型のサメは無毒。

かまぼこやすり身の原料として用いられます。

小腹が空いてもキッチンカー出店あるから安心。

ホンビノスカレーのお店もありました。

■漁船に乗って三番瀬の漁場クルーズへGO!

市川漁港の朝市で実施されている漁場クルーズ。

いちかわ三番瀬まつりでももちろん運航ありました。

クルーズの行程は12時半から約40分間。

ライフジャケットを着用しいざ出発!

三番瀬沖に出るのは初めての体験。

前から行ってみたかった三番瀬沖はどんな景色なのでしょう。

早くも気分高揚しています。

堤防には見張り番がのごとくカモメがずらり。

大きさ的にユリカモメでしょうか。

この日は波も穏やかで絶好のクルーズ日和。

秋の雲が広がる真っ青な空、光に反射して輝く海。

綺麗ではないとされる東京湾も捨てたものではありません!

沖から臨む市川漁港や塩浜の倉庫群。

その先にはスカイツリーが見えます。

海に浮かぶ小島のようなものは、東京湾に自生しているカキ礁。

水中の有機物を食べるカキが水質浄化に貢献するだけでなく、カキ礁は魚介類の産卵の場や稚魚が身を守る場にもなるなど生態系の維持にも役立っています。

遠くに見えるカキ礁では、たくさんの鳥たちが羽を休めて(あるいは獲物を狙って)いました。

海上に突如現れる市川市の文字。

調べたところ海底設備明示用の標識とのことでした。

三番瀬沖を進む漁船は新浦安方面へ。

大規模な集合住宅が連なるイメージが強い新浦安ですが、海に近い浦安市日の出には戸建住宅の分譲地が造成されています。

海上から戸建住宅地を眺めるのはちょっと不思議な気分。

そのすぐそばにある建物は浦安市三番瀬環境観察館。

自然観察員のいる日曜祝日に訪れて、三番瀬の生き物や環境について教えてもらうのがおすすめです。

その先の緑地は浦安市墓地公園。

隣接する長い道路はレッドブル・エアレース・ワールドシリーズで使用された浦安臨時滑走路跡。

さらに進むと浦安市総合公園方面に至ります。

目の前に広がる青空と白い雲、東京湾の大海原と水平線上に浮かぶ船。

クルーズはこの辺りで折り返し。

進行方向右側に座っていた自分は、ここから幕張や房総半島方面の景色を見ることになります。

好天に恵まれ視界もくっきり良好。

幕張新都心のビル群や千葉マリンスタジアムもはっきりと見えました。

水質や風向き風速などを調べる観測機器。

東京湾内に4箇所設置されているうちのひとつです。

ここにもカモメが留まっていますね。

乗船中最も驚き感動したのが、飛び跳ねる魚の多さ。

写真のような小魚の群れや、中型魚が単独で船を追うように飛び跳ねる様子を見つけるたびに、思わず声を上げてしまいました。

終わりに近づくにつれ潮も満ち、漁港に近づく頃にはカキ礁も水没していました。

40分ほどで漁場クルーズ終了、市川漁港に戻りました。

とっても楽しかったです!また乗りたい。

今回乗船した漁船。

市川貝蔵くんなる行徳漁業組合のマスコットキャラがあるんですね。

かの市川海老蔵さん(いまや團十郎さんですが)にひっかけているようです。

■いちかわ三番瀬まつりの次は毎月開催の市川漁港朝市へ

市川漁港朝市も回を重ね、市民の間で浸透しつつあるように思えます。

その流れでいちかわ三番瀬まつりも多くのお客さんで賑わっていました。

今回は念願の漁場クルーズ乗船が叶ったうえに、塩造り体験や魚さばき実演といった催しも充実し、非常に満足できるいちかわ三番瀬まつりでした。

来月以降も催される市川漁港朝市にもまた訪れたくなります。

三番瀬と行徳の水産業、あなどれませんね!

![]() 市川漁港の地図

市川漁港の地図